製造業や物流業をはじめ、近年では多くの業界が人手不足に直面しています。業務の効率化や自動化が求められるなか、有力な解決策として「AI(人工知能)」が注目されるようになりました。

AIの実用化はすでに進められていますが、実際にどのような形で人手不足を解消してくれるのでしょうか。本記事では、AIが人手不足を解消できるシーンや事例に加えて、導入時に意識したいポイントを解説します。

AI(人工知能)は人手不足の解消につながる

AIは日々進歩しており、現在では事務などのオフィスワーカーの業務に加えて、技能労働者の業務まで代行できるようになっています。例えば、生産現場では検品作業を代行するシステムや、部品の組み立て作業を行うAI搭載ロボットなどが登場しています。

AIに様々なタスクを代行させると、手が空いた人材を別の業務に充てたり、少人数でプロジェクトを動かしたりすることが可能になります。社内全体のリソースを有効活用できるため、AIは人手不足の解消につながります。

2025年4月、グローバル企業のShopify社からAIの活用に関するメモが流出し話題になりました。このメモはCEOを務めるトビアス・リュトケ氏が社内向けに書いたもので、次のような内容が記載されています。

<流出した内部メモの要点>

1. AI Proficiency Is Now Mandatory.

(Shopify社にとってAI活用はオプションではなく、全従業員に求められる必須スキル)

2. Non-Use of AI Requires Justification.

(全従業員は追加リソースを要求する前に、AIを使わない正当な理由を示す必要がある)

3. AI in Product Development.

(AIはプロダクトの初期段階、いわばプロトタイプの段階から統合する必要がある)

4. Performance Accountability.

(AIの活用を、経営陣を含む全従業員の評価基準に追加する)

参考:Forbes Viral Shopify CEO Manifesto Says AI Now Mandatory For All Employees

Shopify社は、170ヵ国以上で利用されている世界最大のECプラットフォームを運営する企業です。EC業界の最先端を走る同社も、業務に必要なリソースの削減を目的としたAI活用に関心を示し、評価制度にまで取り入れるような姿勢を見せています。

一方でAI人材の不足も深刻化

多くの業界でAI活用が見込まれるなか、システムの導入や運用を支えるAI人材は不足しています。

AI人材とは、AIの実装や運用に欠かせない自然言語処理や機械学習、深層学習などの知識を備えた人材です。大和総研が2024年7月に発表したレポートでは、2030年には最大で12.4万人のAI人材※が不足すると予測されています。

※AIモデルの研究者や開発者、AIモデルを利活用して企画開発を行える人材などを想定。

参考:大和総研IT関連政策から読み解く日本のDX 不足する AI人材の育成は間に合うのか

人手不足が特に深刻化する業界としては、物流業や建設業、医療・福祉、宿泊業、情報通信サービス業などが挙げられます。将来的には、あらゆる業界でAI人材を取り合う状況になる可能性もあるため、人材獲得に加え育成環境を整えるなどの早急な対策が必要です。

AIが人手不足を解消できるシーンと事例

AIモデルやハードウェアが進歩した影響で、現在では複雑なタスクをAIがこなすようになりました。ここからは業界別に、AIが人手不足を解消できる具体的なシーンを紹介します。

1.検品作業や生産計画の自動化/製造業

画像認識AIの技術を活用すると、工場内の検品作業を自動化することが可能です。梱包の不備やキズ、凹みだけではなく、色や形から食品の品質基準を判断するようなシステムも登場しました。

また、エネルギー使用量や使用可能な電力を解析し、最適な生産計画を自動作成するAIも存在します。ほかにも熟練者の手順を自動学習するなど、すでに製造業では様々なAIが活用されています。

例えば、半導体レーザーを製造する株式会社ヨシズミプレスは、検品作業にAIを導入しました。導入以前は30~50万個の検品に10日程度を要しましたが、半年ほどかけてAIモデルのトレーニングを行い、2万個の製品を10時間で検品できるシステムを開発。結果として、1ヵ月あたりの検品時間が40%削減されています。

参考:東京商工会議所 株式会社ヨシズミプレス | 導入企業事例 | 中小製造業の好事例集

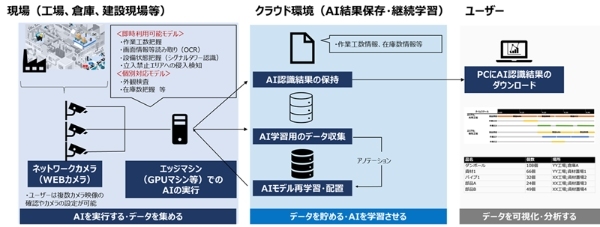

株式会社シーエーシーが開発した『OCTOps』も、製造業の人手不足を解消できるシステムです。『OCTOps』は作業工数の把握や外観検査、安全管理、在庫管理などに活用できるAI導入・運用プラットフォームで、GPUマシンなどのエッジデバイス上でAIを稼働させます。

導入時には既存のWebカメラを活用できるため、初期コストを抑えながら生産現場の一元管理を実現することが可能です。汎用的なAIを搭載しているほか、要望に合わせたAIも開発しているため、企業独自の環境にあわせた導入が可能です。

参考:株式会社シーエーシー CAC、製造業の現場などを効率化するAI導入・運用プラットフォーム「OCTOps」を提供開始

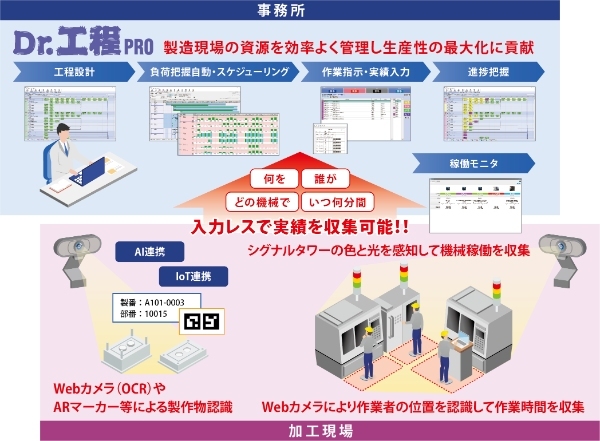

生産計画や加工スケジュールを管理する『Dr.工程PRO』も人手不足の解消につながるソリューションです。本システムを2018年に導入したリョービミツギ株式会社は、3ヵ月先までの案件をシステム上で管理することにより、100%の納期遵守率を達成しました。

出典:PRTIMES 個別受注向け工程管理システム「Dr.工程PRO」の作業実績情報収集にAIカメラを活用。製造コストの基礎データ収集をより効率的に実現

『Dr.工程PRO』を開発したCIM総研は、AIとの連携により製造業の稼働実績を自動収集するバージョンもリリースしています。本バージョンでは、製作物や作業者の位置、機械の稼働データなどを自動収集し、スケジューリングを最適化することが可能になりました。

参考:株式会社シー・アイ・エム総合研究所 個別受注生産向け生産管理システム Dr.工程Family

2.配送ルートの最適化/物流業

慢性的なドライバー不足に悩まされる物流業界でも、人手不足の解消に向けたAIシステムが開発されています。わかりやすい例としては、物流業などの配送ルートを最適化するAIがあります。

システムによっては作業時間などの業務要件を設定でき、配達先の位置(住所)や道路の混雑状況、積載量などのデータをもとに、リアルタイムで配送計画を立ててくれます。各ドライバーのスマートフォンから、最新の配送計画をすぐに確認できるシステムも増えてきました。

例えば、富士電機ITソリューション株式会社が提供する「AI-Stream QuickPlan」は、配達先3,000件の配送ルートを数分で出力するシステムです。複雑な巡回ルートにも対応できるように、車両の出発地と到着地を別々に指定する機能や、優先度を踏まえてルート構築をする機能が備わっています。

参考:富士電機ITソリューション株式会社 AIルート最適化プランニングサービス(AI-Stream QuickPlan) | ソリューション・サービス

3.現場の安全管理/建設業

出典:PRTIMES AIカメラで防犯対策、工場・介護など省人化対策ソリューションを開始

事故や災害のリスクがある建設現場では、安全管理をするAIの導入が進んでいます。

例えば、株式会社バルテックの建設現場の監視を行うAIカメラでは、高所作業時に安全フックを使用しているかどうかを監視したり、従業員の転倒を検知したりすることが可能です。車両などの大きな物体も検知するため、危険エリアへの立ち入りに対してアラートを鳴らすこともできます。

2024年問題に直面する建設業では、他にも図面チェックや施工管理、外観検査などのプロセスでAIが活用されています。

参考:株式会社バルテック 建設現場監視カメラ(ヘルメット検知・車両接触事故防止)

4.問診や問い合わせの自動化/医療

出典:PRTIMES 「ユビーメディカルナビ 生成AI」大幅アップデート

地方の医師不足が深刻な医療業界でも、人手不足の解消につながるAIが導入されています。

例えば、現役医師が開発した「Ubie(ユビー)」は、AIからの質問に答えると症状や対処法、関連する病気などを調べられる無料問診ボットで、2025年4月現在で月間1,200万人が利用しています。Ubie(ユビー)には問診内容を医療機関に引き継ぐ機能があり、病院でのスムーズな受診や医師・看護師の負担軽減に貢献しています。

同じような仕組みで、AIチャットボットは顧客や社員の問い合わせにも対応してくれます。

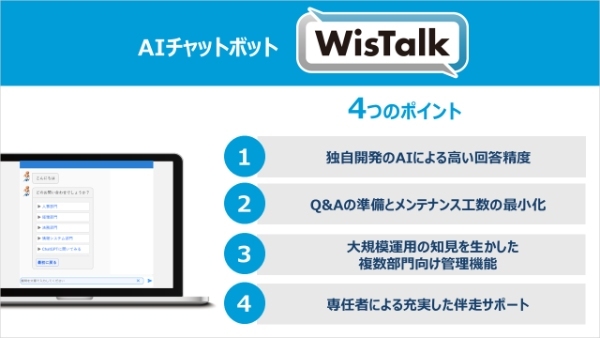

例えば、全国の営業担当者からの問い合わせ対応の多さに悩んでいた共栄火災海上保険株式会社の営業サポートグループは、パナソニックが開発したAIチャットボットの『WisTalk(ウィズトーク)』を導入。『WisTalk』が営業担当者からの問い合わせ内容を理解し、最適な回答を自動掲示するようにしました。

出典:PRTIMES パナソニックのAIチャットボット「WisTalk」が新機能「生成AI自動回答機能」を2024年1月にリリース

ユーザーアンケートやログの分析をしながら『WisTalk』運用したところ、社内資料で解決できるような定型的な照会をAIが担うようになりました。本システムを利用する営業担当者は順調に増えていき、全体の照会件数は13%ほど削減しています。

参考:パナソニック AIチャットボット「WisTalk」導入事例 共栄火災海上保険株式会社様

5.ソースコードの生成/IT業

IT業界ではAIにソースコードを出力させる方法で、システム開発を効率化する取り組みが進んでいます。

以前にもノーコード・ローコード開発用のツールは存在していましたが、搭載されたテンプレートや機能に依存する形だったため、カスタマイズ性が低い傾向にありました。その点、生成AIは指示によって独自のソースコードを生成するため、開発できるシステムの幅が広がります。

例えば、食品飲料事業などを手がけるサッポロホールディングスは、2023年7月に株式会社エクサウィザーズが提供する『exaBase 生成AI』をDX関連部署に導入しました。本サービスは法人向けのChatGPTで、文章の要約やアイデア出しにも活用できます。

2024年2月にDX関連部署以外にも導入範囲を拡大したところ、5ヵ月間で約5,000時間(推定値)の業務削減を達成。同社は活用範囲を広げるために、社員向けの勉強会や専門研修、プロンプトを共有するためのアプリ開発にも取り組んでいます。

参考:株式会社エクサウィザーズ 5か月連続で「工数削減効果>利用料」を達成。 独自プロンプト開発や推進人材育成により、年10,000時間の削減を見込む

人手不足の企業がAIを導入するときの課題

AI導入時の課題として、業務プロセスの再設計や既存システムとの統合が必要になる場合もあります。また、システム開発や機材にかかる導入コストのほか、ハルシネーションや情報漏えいなどのリスクにも注意が必要です。

ここからは、人手不足の企業がAIを導入するときの4つの課題について解説します。

<人手不足の企業がAIを導入するときの4つの課題>

1. 業務プロセスの再設計が必要になる

2. 導入コストがかかる

3. 誤情報 (ハルシネーション)への対策

4. 情報漏えいのリスク

1. 業務プロセスの再設計が必要になる

AIは様々な業務を代行してくれますが、導入時には現場の状況が大きく変わります。特にリソースの再配置で部署などが変わる従業員にとっては、AIの導入が負担になりかねません。

現場の不安を増長しないように、導入前には業務プロセスを再設計し、AIと人間の役割を明確にすることが重要です。また、人によっては「AIに仕事を奪われる」と感じる場合もあるため、AIを導入する意図や目的はきちんと従業員に説明しましょう。

従業員がAIに慣れていない場合は、段階的な導入やスモールスタートも一つの選択肢です。

2. 導入コストがかかる

AIの導入時には、要件を満たす新しいシステムや、データを収集または解析する機器が必要です。AIシステムの開発や運用、保持をするAI人材も必要になるため、相応の予算を確保する必要があります。

<AI導入時の主なコスト>

・ハードウェアの購入費(サーバーやカメラ、センサーなど)

・ソフトウェアの購入費やライセンス料

・クラウドサービスの利用料

・AIモデルの開発費用(人件費や外注費など)

・システムの統合費用

・エンジニアの採用コスト

・既存社員の教育コスト など

導入するシステムや範囲によって、初期のコストが大きく変わります。必要な要件を一つずつ整理し、正確なコストを把握しておきましょう。

3. 誤情報 (ハルシネーション)への対策

AIの解析結果は、学習用のデータや実装される環境に依存します。事実と異なる情報を生成するケースもあり、このような現象は「ハルシネーション」と呼ばれています。

ハルシネーションを完全に防ぐことは難しいため、導入前には関係者がAIについて十分に理解し、欠点を補う仕組みを構築する必要があります。具体的には、人の目視による二重チェックを徹底したり、定期的にサンプルを検査したりする対策が有効です。

4. 情報漏えいのリスク

Web上で提供される生成AIには、入力された情報を学習データとして取り込むものがあります。

例えば、OpenAI社が提供する『ChatGPT』やMicrosoft社の『Copilot』は、入力されたプロンプトからAIが学習する仕組みになっています。ユーザーの利便性を上げるための仕組みですが、プロンプトに自社の機密情報や新製品のソースコードなどを入力すると、それが学習され、間接的に情報漏えいにつながる可能性があります。

データの取り扱い方針はサービスによって異なるため、利用前にはポリシーやセキュリティ対策を十分に確認することが重要です。一部のシステムでは、入力内容を学習しないように設定できる「オプトアウト機能」が用意されています。

AIで人手不足を解消するステップ

AIは導入プロセスによって、運用時の効果が変わってしまうこともあります。ここからは、人手不足解消のためにAIを導入する4つのステップと注意点を解説します。

<人手不足解消のためにAIを導入する4つのステップ>

ステップ1.目的を明確にする

ステップ2.業務プロセスの調整を行う

ステップ3.試験的な開発と運用を行う

ステップ4.本格的な開発と運用を開始する

ステップ1.目的を明確にする

AIの導入効果を高めるには、活用する業務を慎重に選ぶ必要があります。その前段階として、まずは自社が直面する課題を洗いだし、AIで解決したいことを明確にしましょう。

目的の設定時には、AIが貢献できる業務や範囲を理解することも必要です。自社の課題をAIが貢献できる業務や範囲と照らし合わせ、導入範囲の大まかな方針を決定し、効果検証のための成果目標を立てておきます。

ステップ2.業務プロセスの調整を行う

AIに複雑なタスクを任せるには、質の高いデータで何度も学習させる必要があります。特に導入初期は「人との協働」が原則であり、すべての業務を任せることはできません。

効率的に学習させるには、人も含めた業務プロセス全体の調整が必要です。AIの得意分野を把握し、「どのタスクのどの部分まで任せるか」を具体的に考えましょう。AIの解析結果を人がチェックし、フィードバックによって精度を向上させていくと、段階的に導入範囲を拡大することができます。

ステップ3.試験的な開発と運用を行う

AIの投資効果は予測が難しいため、基本的にはスモールスタートの計画を立てましょう。まずは構想段階で検証をする「PoC※」を行い、その後にプロトタイプを開発して試験運用を行うことで、本格的な導入後の有用性を判断しやすくなります。組織への段階的な定着も見込めるため、AIに抵抗を示す従業員が減少する効果も期待できます。

システムの改善点が見つかった場合は、想定した予算で対応できるかどうか、できないとしたら追加で予算を費やす価値があるかなどを検討します。必要に応じて検証と開発を繰り返しながら、慎重に導入効果を判断しましょう。

>>PoCとは?4つのプロセスや導入効果、成功のポイントを解説

※PoC:「Proof of Concept(概念実証)の略」で、新しい技術やアイデアの実現可能性や効果を検証するための、試作開発に入る前の検証プロセスのこと。

ステップ4.本格的な開発と運用を開始する

PoCで有用なデータを得たら、システムの要件を再確認してから本格的な開発へと進みます。このプロセスでも導入効果を継続的に評価し、改善点が見つかったら都度調整することを意識しましょう。

自社で独自にAIを開発しなくとも、オープンに利用できる生成AIや、業界特化型のAIエージェントなどを活用する方法もあります。

例えば、OpenAI社が提供する「GPTs」は、用途に応じたチャットボットを作成できるサービスです。API連携機能が備わっているため、外部サービスや自社のデータベースと接続することも可能で、顧客対応や社内ヘルプデスクの自動化などに活用できます。大がかりなシステムの構築は難しいかもしれませんが、スモールスタートの選択肢として検討してみましょう。

AIで省人化できる業務を探してみよう

AIの活用分野は広がっており、人にとっては負担の大きいタスクも代行できるようになりました。職人技のような細かい作業もこなしつつあるため、将来的にはあらゆる業界の人手不足を解決に導くことが予想されます。

国内にもすでに成果を出している企業があり、AIによる業務効率化や省人化が次々と実現されています。自社の課題や業務を洗いだして、AI導入の余地がないかを模索してみましょう。

関連記事

・AIアシスタントとは? 仕組みやサービスの例と導入のメリットを解説

・R&D本部サービスプロデューサーが語る最新のAI導入・実行プラットフォーム『OCTOps』とは

・「CACグループをさらに強くする」事業拡大や新規分野進出に導くM&Aに懸ける想い

・動画解析AIの導入プロセスとは? 5つのステップと注意点、最新の活用例を解説