いつかは自ら事業を興し、新たなチャレンジをしてみたい……そうした希望を抱くビジネスパーソンは少なくないだろう。しかし、独立して起業するのは簡単ではないうえ、それ相応のリスクが伴う。資金は、人員は、もしも会社を辞めてうまくいかなかったら……。

挑戦を踏みとどまらせるこうした問題を解決し、リスクを最小限に抑える可能性を秘めているのが「社内起業」だ。企業に所属している利点を生かしつつ、トップとして新規事業をハンドリングできる。この社内起業が注目を集めている。

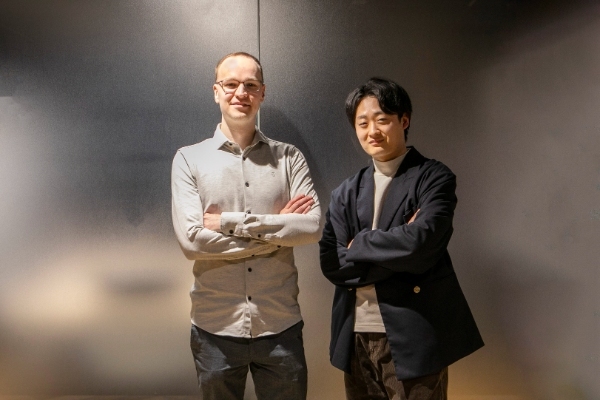

CAC Innovation Hubでは、自らも会社員時代に社内起業を経験し、現在、社内起業や事業開発の支援を行う「株式会社アイディアポイント」を設立して代表を務める岩田徹氏へのインタビューを実施した。岩田氏に社内起業の特徴やメリット、進めるうえで注意すべきポイントなどについて解説していただき、これをシリーズとして6回にわたってお届けする。

第3回目のテーマは、社内起業の成功を阻むよくある「誤解」について。さまざまなメリットがある社内起業だが、特性ゆえの壁や、ときに問題が生じることもある。社内起業がうまくいかない理由はどこにあるのか。課題を克服するために必要なポイントについて、お伝えする。

【特集・記事一覧】

#1 新規事業で会社に新風を 独立のリスクを抑えられる「社内起業」のメリットとは

#2 社内起業を始めるのに必要なことは何か? 進めるうえで注意点すべきポイント

#3 (本記事)

#4 「企業風土」が社内起業の推進を阻む? 会社に必要な要素と改善策とは

#5 結果が出ない、人間関係のストレス……壁を乗り越え「楽しく」社内起業をするために

#6 社内起業に残る課題とは チャレンジした経験を財産として生かせる企業を目指す

一般社団法人 日本イノベーション協会 代表理事

東京大学工学部精密機械工学科卒、同大学院工学系研究科修了。工学修士。A.T.カーニー株式会社、株式会社ローランド・ベルガーにてコンサルティング業務に従事。SAPジャパン株式会社にて、マーケティングを担当。その後、株式会社ファーストキャリア設立に参画。経営戦略/ 事業戦略 /営業戦略立案~実行支援、商品・サービス開発を担当。ヒトの知性及び創造性、組織における創造性の開発をテーマに、2011年9月8日、株式会社アイディアポイン卜を設立、現職。「異なる知性から生まれる」価値をテーマに、新しい価値の創造=アイディアが生まれて形になる瞬間を作り出すことを追求。2017年、一般社団法人 日本イノベーション協会 代表理事に就任。

問われる企業の本気度、目標を掲げただけで終わっていないか

ーー社内起業をスタートさせたものの、なかなかうまくいかないというケースがあるかと思います。社内起業のよくある落とし穴や注意点を教えてください。

岩田 まず、企業としての全体的な視点で言うと、社内起業を推進しようと掲げても、それが「目標を掲げているだけ」になっていないかどうか、注意が必要です。今の時代、新しいことにチャレンジをする必要がないと考えている企業は、ほとんどないと思います。それでも次々と社内起業がスタートする企業と、まったく出てこない企業とがあります。

大きな会社の場合、新規事業に関する提案制度などを多くのところが設けていると思います。せっかく提案制度があるのに、そこから全く新たな事業が生まれない会社には、それなりの理由があります。

僕が感じる理由の一つは、その企業が本気で変わろうとしているか、変革する土壌ができているかという点です。新たな事業が生まれない会社はそれがまだまだ足りないということです。新規事業がどうかというよりも、もう一つ上のレイヤーの問題といえます。

基本的には、人間は変化を嫌う生き物だと思います。脳のつくりとして、変化するのは「怖い」「怖いから逃げろ」という思考になっています。それを理性で「それでも変化する」と捉え、踏みとどまって変化に挑戦するのが人間にとっての変化です。

特に、既存事業で十分利益が出せているなどの成功体験を持っている大企業が、その体質を変えるのは簡単なことではありません。僕のところにも、アイディアを出して新しいことを始めようとしているけれど、上司に止められてしまう、どうやって説得するべきか、というご相談が増えています。

「新しいことをしなければいけない」「今のままではダメだ」というのを訴えるだけでなく、行動に移して実践するためには、「本気で新しい事業を生み出すことができる企業になっているかどうか」を意識する必要がありますし、そうでなければ自分たちを変えていく必要があると思います。

ーー社内起業のアイディアが次々と出てくるような企業には、どのような特徴があるのでしょうか。

岩田 歴史がありながらも新しい事業を生み出している企業は、皆さん具体的な仕組みを整えています。やり方はそれぞれですが、マインドの醸成、アイディアを提案しやすい制度の構築、またアイディアの段階でつぶさない仕組みなどを試行錯誤しながら作り出しています。逆に言うと、ただ新しいことをやろうと言っているだけではダメで、やはり時間と手間をかけてそうした具体的な仕組みを作らなければ無理だというのが実感です。

これは社内起業に限らず、変革できる会社かどうか、という根本的なことに大きく関係しています。例えば人的資本経営やグローバル化など、いろいろな時代の変化に合わせた対応ができているところは新しいものも生み出しやすいし、なかなか変わることができない会社は、いろいろな点で壁にぶつかっていて、変革することも新しいものを生み出すこともできていないと思います。

「社内営業に販売してもらえば大丈夫」という誤解

ーー具体的に新規事業を進めていくうえで、担当者が陥りがちな落とし穴などはありますか。

岩田 よくあるのが、「社内の営業に販売してもらえば大丈夫」という誤解です。もちろん、社内起業のメリットの一つは、社内の人材や仕組みをイチから立ち上げなくても活用できる点です。しかし、こと営業に関しては、あまり頼りすぎないほうが良いというのが僕の考えです。

既存事業の営業は、組織も営業ノウハウも、当然ながら今の商品を売ることに特化しています。それぞれの営業は、自分の今の仕事で出さなければならない数字を持っていて、すでに取引があって信頼のある既存商品を買ってくださっているお客さまがいます。そこに割って入って実績のない、何があるかわからない新規事業の新商品を販売してもらうというのは簡単ではありません。

そもそも新商品は営業として売るハードルが高いという理由もあります。基本的には皆さん忙しいので「俺の仕事を邪魔するな」となってしまい、本気で取り組んでくれるかどうかという点でも難しさがあると思います。

皆さん自社の営業力に自信を持ち、社内起業においても「うちの営業マンに持たせて売れば大丈夫」とよく言うのですが、結局うまくいかずに泣いているケースをよく目にします。

ーーとはいえ、社内起業でも営業やマーケティングが必要になってくると思いますが、どのような進め方をすれば良いのでしょうか。

岩田 僕のおすすめは、自社の営業組織の中にいる、超実力のある営業を1人味方につけて、その人に自分たちの新しい商品を売るための最適なやり方を確立してもらうという方法です。この商品はこういう人たちにこういう形でアプローチして、このやり方で持っていくと売れる、という具体的な手順を作り上げてから、それを営業チームに展開すると、うまくいくことが多いと思います。

僕も以前、グループ内で社内起業をした際は営業で散々苦労をしました。本体の営業に売ってもらうのはそれはそれでお願いするのですが、やはり実績がどうのこうのと言われてなかなか動いてもらうことができず、それならばと自分たちで販売しに行ったところ、営業先がかちあってしまい喧嘩になったこともありました。

社内起業では社内のリソースを使えるメリットがありますが、当然ながら、何でも自由に動かすことができるわけでも、最初から自分たちの事業を中心に動いてくれるわけでもありません。そこを注意して考える必要がありますね。

「正解は何か」を考え始めると、前に進まなくなる

岩田 もう一点、社内起業でよくあるのが、「正解があると思ってしまう」という落とし穴です。新しいチャレンジなので、どうすれば絶対に成功するのか、唯一のこれだという正解なんて誰にもわかりません。自分もわからないことを他人にはやれと指示をして、そして出てきたものを見て良いのか悪いのかを判断しなければなりません。

「正解がある」と思ってしまうと、会社から「何か新規事業をやれ」と言われても「何をやればいいですか?」という反応になってしまいます。そうなると、会社側は当然、「それを考えるのが仕事だ」「考える内容を指示する必要があるの?」となってしまい、それ以上前に進まないんです。

社内起業は、何をやったら成功するのかわからないからこそチャレンジであり、一番良さそうなものをやってみて、うまくいかなければ軌道修正して、トライを続けて道を切り拓いていくものです。正解がないなかで自分たちが納得できる道、最適だと思う道を決めて進んでいかなければなりません。

ーー何が正解かわからないなかで、トライしながら進んでいく必要があるんですね。

岩田 そうですね。そういう意味では、既存事業はある程度の正解があります。経験してきた先輩方の言う通りにやるのが一番の近道かもしれません。そうした仕事の仕方である程度うまくいってきた人たちは、社内起業においてはそうではないと理解して、仕事のやり方をいかに変えられるかが大切になってきます。

僕もコンサルタントとして相談を受けていて、「どうしたらいいですか」と聞かれることがよくあります。もし僕がその人の立場だったらどうするかは言うことができますが、どうすれば成功するかは僕にもわかりません。

上の立場の人も、提案に対して正解を返してあげる必要はないんです。提案に対して、ここが悪いと言ってそこを修正したからといって、必ずうまくいくというものでもありません。

正解がない以上、「選んだ選択肢を正解にしようと思って頑張る」ことが大切です。何が正しいのかと考え始めると苦しくなりますし、自分たちではどうしようもない事情でダメになってしまうこともたくさんあります。

「正解がある」という誤解を捨てて、「自分が選んだ道を正解にしよう」「まずは一歩踏み出そう」という気楽な気持ちでやってみることが、社内起業を進めるうえで重要だと思います。

【特集・記事一覧】

#1 新規事業で会社に新風を 独立のリスクを抑えられる「社内起業」のメリットとは

#2 社内起業を始めるのに必要なことは何か? 進めるうえで注意点すべきポイント

#3 (本記事)

#4 「企業風土」が社内起業の推進を阻む? 会社に必要な要素と改善策とは

#5 結果が出ない、人間関係のストレス……壁を乗り越え「楽しく」社内起業をするために

#6 社内起業に残る課題とは チャレンジした経験を財産として生かせる企業を目指す

関連記事

新規事業開発の源は技術開発にあり CACを根底から支えるR&D本部の役割

独立系SIerの新たな挑戦 新規事業を生み出す創造的な組織マネジメントとは

事業開発でよくある失敗と落とし穴 成功に向かうために意識すべきこととは?(元BCGコンサルが教える事業開発入門 〜第5回〜)