いつかは自ら事業を興し、新たなチャレンジをしてみたい……そうした希望を抱くビジネスパーソンは少なくないだろう。しかし、独立して起業するのは簡単ではないうえ、それ相応のリスクが伴う。資金は、人員は、もしも会社を辞めてうまくいかなかったら……。

挑戦を踏みとどまらせるこうした問題を解決し、リスクを最小限に抑える可能性を秘めているのが「社内起業」だ。企業に所属している利点を生かしつつ、トップとして新規事業をハンドリングできる。この社内起業が注目を集めている。

CAC Innovation Hubでは、自らも会社員時代に社内起業を経験し、現在、社内起業や事業開発の支援を行う「株式会社アイディアポイント」を設立して代表を務める岩田徹氏へのインタビューを実施した。岩田氏に社内起業の特徴やメリット、進めるうえで注意すべきポイントなどについて解説していただき、これをシリーズとして6回にわたってお届けする。

第1回目となる今回は、「今なぜ社内起業が必要とされているのか」「社内で起業する場合と独立して会社を立ち上げる場合とでは、どのような違いがあるのか」などを、数多くの社内起業を支援してきた岩田氏ならではの視点や考えから紐解いていく。

【特集・記事一覧】

#1 (本記事)

#2 社内起業を始めるのに必要なことは何か? 進めるうえで注意点すべきポイント

#3 始めたもののうまくいかない……社内起業の成功を阻むよくある「誤解」とは

#4 「企業風土」が社内起業の推進を阻む? 会社に必要な要素と改善策とは

#5 結果が出ない、人間関係のストレス……壁を乗り越え「楽しく」社内起業をするために

#6 社内起業に残る課題とは チャレンジした経験を財産として生かせる企業を目指す

一般社団法人 日本イノベーション協会 代表理事

東京大学工学部精密機械工学科卒、同大学院工学系研究科修了。工学修士。A.T.カーニー株式会社、株式会社ローランド・ベルガーにてコンサルティング業務に従事。SAPジャパン株式会社にて、マーケティングを担当。その後、株式会社ファーストキャリア設立に参画。経営戦略/ 事業戦略 /営業戦略立案~実行支援、商品・サービス開発を担当。ヒトの知性及び創造性、組織における創造性の開発をテーマに、2011年9月8日、株式会社アイディアポイン卜を設立、現職。「異なる知性から生まれる」価値をテーマに、新しい価値の創造=アイディアが生まれて形になる瞬間を作り出すことを追求。2017年、一般社団法人 日本イノベーション協会 代表理事に就任。

社内起業に対する意識の劇的な変化

ーーこれまでのご経歴、携わってきたお仕事の内容についてお聞かせください。

岩田 機械工学を専攻していましたが、大学を卒業後、ビジネスの世界で仕事をしたいと考え、最初はコンサルティング会社に就職をしました。入ったのは、A.T.カーニー(※1)やローランド・ベルガー(※2)という外資系のコンサルティング会社で、主に製造業のお客さまと関わるプロジェクトを多く担当していました。

※2 ローランド・ベルガー:ヨーロッパで最大級の経営戦略コンサルティング会社。本社はドイツにある。

コンサルタントの仕事は知的な刺激がたくさんあって楽しかったのですが、お客さまの事業を助けるだけではなく、もう少し自分自身がしっかりと事業に関わりたいと考えるようになり、次に入ったのがSAPジャパンでした。

SAPジャパンでの僕のポジションはマーケティング担当で、主に調査、IRの仕事をしていて、ドイツとアメリカと日本など各国にまたがる仕事をしていました。他の国とコミュニケーションを取る仕事もあって、世界は回っていると実感できる、非常に面白い仕事でした。

どの会社もそれぞれ醍醐味があり楽しかったのですが、さまざまな企業と仕事をするうちに、もう少し自分が中心となって事業をハンドリングしてみたいと考えるようになりました。とはいえ当時はまだ若く、自分で起業するほどの度胸もなく、特にやりたいこともなく、周りの親しい人で起業した人もあまりいませんでした。

どうしようかと思っていたところ、当時の仲間たちの会社で合弁会社を作る話が持ち上がり、ジョインしないかと声をかけられたんです。そこに参画し、No.2という立場で、ある企業の新規事業としてファーストキャリアという会社の立ち上げを経験しました。「社内起業」に近い形でしたね。

そこで5年ほど仕事をして、次に立ち上げたのが今代表を務めている、このアイディアポイントです。この会社は社内起業や新規事業開発の支援及び人材・組織開発などをメインの事業としています。

アイディアポイントをどのような会社にするかには、これまでの自分のビジネス経験が大きく影響しました。僕はコンサルティング会社からキャリアをスタートして、エンタープライズと言われるような大企業の方たちと仕事をすることが多かったのですが、そのときに「みんな仕事が辛そうだな」といつも感じていたんです。

僕が社会人になったときはちょうどバブルがはじけたあとで、経費削減や事業の縮小などをしなければならない企業が多く、みんな一生懸命に働いているのにちっとも楽しそうではありませんでした。アイディアポイントは、もっと創造的でクリエイティビティを発揮できる新規事業や社内起業をテーマに、みんなが楽しく仕事をする後押しをしたいと、2011年に立ち上げた会社です。その後グループから独立して、現在に至ります。

ーー会社を創業した当時と比べて、社内起業というものに対する世の中の温度感、反応などに変化は感じますか?

岩田 僕がアイディアポイントを創業した2011年と今とでは全く違います。当時は新規事業の必要性を提案しても「総論は賛成だけど今はいいから、また何か困ったら連絡します」という企業がほとんどでした。新しいことを始めるのが大事だと理解はするけれど、お金を出してまで何かをやる必要性は感じていない……という雰囲気ですね。

お金を使うのなら、新しいことではなく今ある事業を推し進めたほうがすぐに数字を上げることができるんです。営業の人数を増やす、今の商品をバージョンアップする、といったことのほうが、すぐに結果を出しやすいので、みなさん不確実な新しい事業への投資はあまり積極的ではありませんでした。

それが5年くらい前から、「新しいことを始めないといけないけれど、困っている」というご相談が増えました。困っている内容としては、アイディアが出ない、何からやったらいいかわからない、というようなものです。

さらに最近は、新しいことを始めたけれど組織のこういう問題で行き詰っているとか、ここが思うように進んでいないからサポートしてほしいとか、より具体的で一歩進んだ相談内容に変わってきました。

頭では理解していても本音ではやる気になっていなかった時代から、始めたいけれど何をやったらいいかわからないというのが5年前で、始めた結果問題が起きて困っているのが今……というように、新しく事業を始めなければいけないという意識がだいぶ浸透してきているなと感じています。アイディアポイントを創業した当時と比べ劇的に変わっています。

今、社内起業が求められる背景には何があるのか

ーー今なぜ、社内起業や新規事業開発が求められるようになってきたのか、企業はどのような課題に直面しているのか、時代背景などを含めお伺いできますか。

岩田 根本にあるのは、このままだと将来立ち行かないという危機感だと思います。日本は少子化が進み、人口減少が避けられない状態です。日本の競争力が低迷しつつあるなか、特に国内の事業を中心に大きくなってきた企業は、変革なしにこのまま成長し続けるのは難しい状況にあります。

今まで取り組んできたことの延長で手を打つのではなく、何か新しいことを始めないと将来会社が危うくなるのではないかという認識が、ここ数年で一気に強まっていると思います。

その危機意識を高めているのは、実際に頻発している想像しないような危機や変化です。新型コロナウイルスの流行や、不安定な国際情勢、そしてAIの台頭などによって既存のビジネスが通用しなくなってしまう、それが現実的に起こりえるものだと誰もが気がつき始めています。そうした背景から、新しいことを始めないと成長し続けるのは難しいというのが、現在の趨勢になっていると思います。

ーー新しいことを始めようと思ったときに、独立して会社を立ち上げるのか、会社の中に残って社内起業という形で事業を始めるのか、その違いはどこにありますか。

岩田 まず、コンサルタントとしての立場から意見を言わせていただくと、そもそもベンチャーに向いている事業と、大企業の中の社内起業という形が向いている事業があると思います。

ベンチャーと社内起業というのはビジネスが違っています。ベンチャーは基本的にお金をどんと突っ込んで一気に立ち上げて、走りきることができれば会社を興した当人が大きな利益を取れる、要はハイリスク・ハイリターンの色合いが強いですよね。一方、いわゆる大企業は年間でお金が管理されていて、売上が出るところまで至らずとも、1年ごとに何らかの数字を出しながらステップを踏んでいくことができます。

それから社内起業はベンチャーだとできないことがいくつもあります。例えば利益につながるかどうかわからないものを長年研究し続けるのは体力がある大企業でないと難しいですし、医療など、信用やブランド力がないと顧客が目を向けてくれない領域も、知名度や実績のある大企業のほうが有利だと思います。

それから例えば、小売りや食のビジネスなどは既にたくさんの店舗を持っているところでないと、そこに商品を置いて反応を見るような実験が難しいですし、農業のビジネスを始めようと思うと、農協とのパイプが必要になってくることがあります。一概には言えませんが、会社にいながら事業開発をするのが向いているビジネスとベンチャーを起業するのが向いているビジネスとではタイプが違うと思います。

社内起業経験者が口を揃えて挙げる「社内起業ならではのメリット」とは?

ーー社内起業のメリットというと、どのような点が挙げられるのでしょうか。

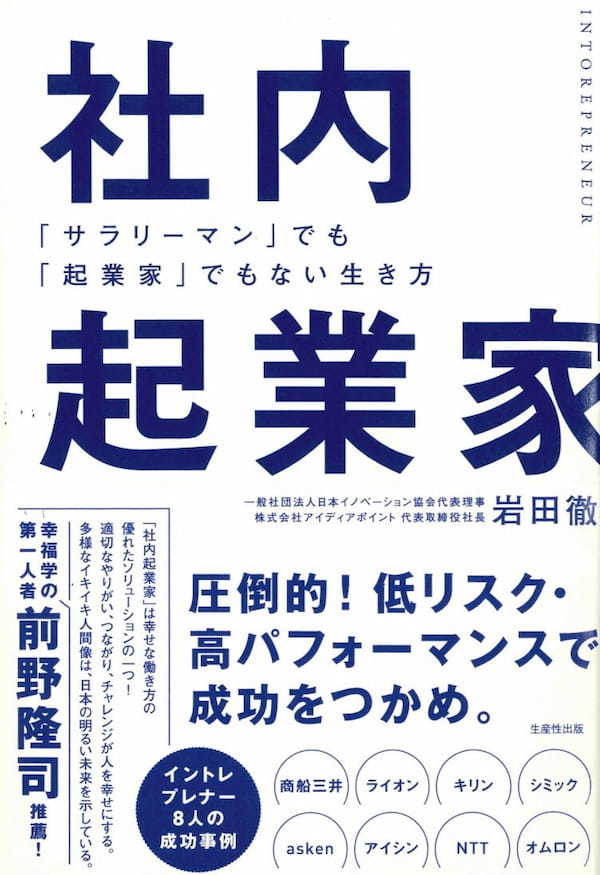

岩田 僕の著書「社内起業家 ―サラリーマンでも起業家でもない生き方―」を執筆する際、社内起業で事業を立ち上げた方たちに、社内起業とベンチャーのどちらが良いと思うかを聞いてみたんです。皆さん、明確にどちらが良い、という答えではなかったのですが、一様に口を揃えて言っていたのは、「会社の中の管理系部門を活用できるのとブランド力は本当にありがたかった」ということです。

法務や経理といった仕組みはビジネスを進めるうえで不可欠ですが、イチから全て自分で立ち上げるのはものすごく大変です。バックヤードが既にあることでかなり助かったと皆さんおっしゃっていました。ブランドも同様です。過去の先輩方が築いたブランドやそこから得られる安心感・信頼感は、自分一人では絶対にできないことだと言いますね。

もちろんベンチャーの場合は利益の多くを自分で得ることができますが、その分、自分でやらないといけないことも多くなります。社内起業ならではの、ある程度企業からサポートを受けられる利点は大きいと思います。

それから、人員の融通が効く点も、やはり社内起業の強みだと思います。社内起業の場合は、必要性を認めてもらえれば、人手が不足した時や事業拡大の段階で人を回してもらうことができます。今は採用するのも大変ですし、外から人を集めるのはリスクもあるので、この点も大きいです。

結局、どちらが良いのかな、と僕自身もいつも思うんです。しかし実際には、どちらでやろうか迷う人は、あまりいないのではないでしょうか。最終的には、投資家とコミュニケーションするのか、社内で経営陣とコミュニケーションするのか、どちらが自分に向いているか、の選択になってくると思います。

僕個人の考えですが、コンサルティング会社や投資銀行出身の人たちは、ベンチャーが向いている人が多いような気がします。投資家とのやりとりに慣れているし、そちら側と一緒に仕事をしてきているので、理屈がちゃんとわかっている。自分がそれまで仕事をしてきた分野で、ベンチャーが向いているのか、社内起業が向いているのか違ってくると思います。

今、企業に新しい挑戦が求められているというのは、皆さん異論がないことだと思います。その際の選択肢の一つとして、会社にいながらトップとして事業をハンドリングできる社内起業はさまざまなメリット、魅力があるやり方です。興味がある方は、是非第一歩を踏み出して欲しいなと思います。

【特集・記事一覧】

#1 (本記事)

#2 社内起業を始めるのに必要なことは何か? 進めるうえで注意点すべきポイント

#3 始めたもののうまくいかない……社内起業の成功を阻むよくある「誤解」とは

#4 「企業風土」が社内起業の推進を阻む? 会社に必要な要素と改善策とは

#5 結果が出ない、人間関係のストレス……壁を乗り越え「楽しく」社内起業をするために

#6 社内起業に残る課題とは チャレンジした経験を財産として生かせる企業を目指す

関連記事