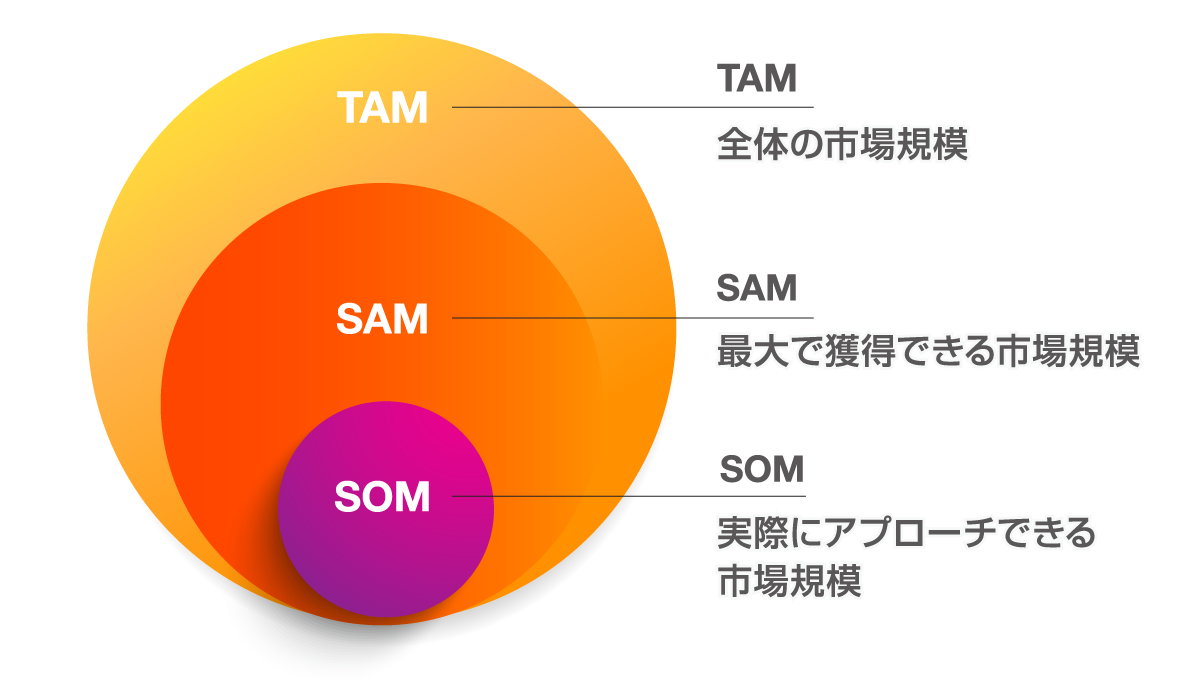

市場規模の大きさを表すTAM(タム)・SAM(サム)・SOM(ソム)は、新規事業の計画に役立つ指標です。特にSaaS分野では、事業の将来性や現実的な収益を把握するために、これらの指標を活用する例が多く見られます。

有用な指標を得るには、正しいプロセスで計算をする必要があります。本記事では、TAM・SAM・SOMの概要や計算方法に加えて、参考になる計算事例を紹介します。

TAM・SAM・SOMとは?それぞれの関係性を解説

TAM・SAM・SOMは、自社の事業が属する市場の大きさを表したものです。新規事業やスタートアップの事業計画の中で活用されている指標であり、主に事業の将来性を判断する目的で使われます。

TAM・SAM・SOMはそれぞれ関連する指標であり、特に新規事業では各指標の大きさを把握することで、今後の戦略を立てやすくなります。以下では、TAM・SAM・SOMが具体的に何を表すのかについて解説します。

TAMは全体の市場規模

TAMとは「Total Addressable Market」の略で、特定の製品やサービスが属する市場全体の規模、すなわち理論上の最大収益機会を示す指標です。もし事業がその市場で100%のシェアを獲得したと仮定すれば、そのときの収益はTAMと等しくなります。

TAMの基本的な計算式は「潜在顧客の総数 × 顧客あたりの平均収益」です。例えば、潜在顧客数が100万人で、1人あたりの平均収益が2,000円と仮定すると、以下のように計算されます。

【TAMの計算式】

潜在顧客の総数 × 顧客あたりの平均収益 = 製品やサービスの市場規模

100万人 × 2,000円 = 20億円

TAMは単に自社製品や直接的な競合に限らず、同じニーズを満たす代替手段の収益も含めて算出する必要があります。市場分析の際には、直接的なターゲットだけでなく、間接的な競合や業界全体の動向も考慮しながら、より包括的に評価することが重要です。

SAMは最大で獲得できる市場規模

SAM(Serviceable Available Market)は、特定の製品やサービスが実際にアプローチ可能な市場規模を示す指標です。

TAM(Total Addressable Market)が理論上の最大市場規模を表すのに対し、SAMは企業が現実的にターゲットとする顧客層に焦点を当てています。つまり、SAMは自社の製品やサービスが提供できる範囲内での市場規模を示し、実際に獲得可能な顧客数や収益の見込みを反映します。

SAMを計算するための一般的な式は「特定セグメントにおける潜在顧客数 × 顧客あたりの平均収益」です。この式を用いることで、特定の市場セグメントにおける収益機会を明確に把握できます。

例えば、ある企業が特定の地域で提供するサービスがあり、その地域の潜在顧客数が50,000人、顧客あたりの平均収益が10,000円であれば、SAMは5億円となります。

【SAMの計算式】

特定セグメントにおける潜在顧客数 × 顧客あたりの平均収益 = 収益機会

50,000人×10,000円=5億円

SAMは、企業がどの市場セグメントに注力すべきかを判断する際に重要な役割を果たします。これにより、マーケティング戦略や営業活動を効果的に展開し、リソースを最適に配分することが可能になります。

SAMを理解することで、企業は競争環境の中での位置づけを明確にし、持続可能な成長を目指すことができます。

SOMは実際にアプローチできる市場規模

SOM(Serviceable Obtainable Market)は、企業が実際に獲得可能な市場規模を示す指標であり、特定の製品やサービスがターゲットとする顧客層の中で、実際にアプローチできる市場の範囲を表します。

これは、企業が競争環境やリソースの制約を考慮した上で、現実的に達成可能な売上目標を設定するために重要です。SOMを計算するための一般的な式は「自社が獲得できる潜在顧客数 × 顧客あたりの平均収益」です。

この式を用いることで、企業が実際にターゲットとする顧客から得られる収益の見込みを明確に把握できます。例えば、ある企業が特定の市場で1,000人の顧客を獲得できると仮定し、顧客あたりの平均収益が5,000円であれば、SOMは500万円となります。

【SOMの計算式】

自社が獲得できる潜在顧客数 × 顧客あたりの平均収益 = 顧客から得られる収益

1,000人×5,000円=500万円

SOMは、企業の戦略的な意思決定において重要な役割を果たします。これにより、マーケティングや営業活動の焦点を定め、リソースを効果的に配分することが可能になります。

また、投資家やステークホルダーに対しても、企業の成長可能性を示す重要な指標となります。SOMを理解することで、企業は市場での競争力を高め、持続可能な成長を実現するための基盤を築くことができます。

TAM・SAM・SOMを活用する場面

TAM・SAM・SOMはいずれも市場規模の分析に活用できますが、実際にはどのような場面で使われているのでしょうか。ここからは、TAM・SAM・SOMが判断材料になる場面や、効果的な活用方法を4つ解説します。

1. 新規事業立ち上げ時のTAM分析

新規事業の立ち上げ時にTAMを活用すると、「最大でどれくらいの収益を見込めるのか」「自分たちの事業はどれくらい成長できるのか」を分析できます。

TAMは市場全体の規模を意味しますが、同じニーズを満たす代替品があれば、それも含めて分析します。例えば、社員同士のコミュニケーションといえば、かつては電話とメールが主流でしたが、今は、オンライン会議やビジネスチャットも普及しています。VRを使ったバーチャル会議のようなものが現実的になれば、それも代替手段になります。

どこまでの範囲をTAMに含めるかを考えることは、自社のプロダクトが何を代替し得るのかプロダクトの役割や位置づけを検討することにもなります。

2. 事業計画のためのSAM・SOMの分析

事業計画の策定時にSAM・SOMを活用すると、ビジネスの規模に合わせた目標・戦略を立てやすくなります。

現実的に獲得できる収益と近いSOMは、売上・利益目標の設定に役立ちます。コストの内訳も合わせると収支計画が明確になるので、リソースの最適な配分もできるようになります。

また、SAMやSOMの規模が小さすぎる場合は、その原因(ターゲット設定、ブランド力や認知度の不足など)を突きとめることで、必要なマーケティング施策を判断できるようになります。

3. 投資先の判断

TAM・SAM・SOMは、投資先を選ぶ際の判断指標としても活用できます。

例えば、TAM・SAMが大きい事業には成長の余地があります。戦略面での工夫は必要ですが、高いシェアを獲得すれば持続的かつ大きな収益を生み出す可能性があります。

一方で、TAM・SAM・SOMの全てが縮小している事業は、投資リスクが高いと判断できます。また、TAM・SAMに比べてSOMが小さすぎる場合は、事業そのものに問題を抱えていると言えます。

4. M&Aの企業価値評価

M&Aにおいて、売り手企業のTAM、SAM、SOMを分析することは、企業価値評価において重要です。TAMは市場全体の最大規模を示し、SAMは企業が実際にアプローチ可能な市場を示します。そして、SOMはその中で企業が獲得できる実際の市場規模を表します。

これらの指標を分析することで、M&A後にどれくらい業績を伸ばすことができるか、またどれくらいのシナジー効果が期待できるかを判断できます。

具体的には、売り手企業の市場ポテンシャルを把握し、買収後の成長戦略やリソース配分の最適化に役立てることが可能です。さらに、投資家やステークホルダーに対しても、M&Aの成功可能性を示す根拠となり、信頼性の高い評価を提供します。これにより、M&Aの戦略的意義を明確にすることができます。

TAM・SAM・SOMの3つの計算方法

先ほどTAM・SAM・SOMの計算式を紹介しました。以下の3つがそれにあたりますが、得られるデータによって、TAM・SAM・SOMの計算の順番が変わってきます。

<TAM・SAM・SOMそれぞれの計算式>

TAM:潜在顧客の総数 × 顧客あたりの平均収益 = 製品やサービスの市場規模

SAM:特定セグメントにおける潜在顧客数 × 顧客あたりの平均収益 = 収益機会

SOM:自社が獲得できる潜在顧客数 × 顧客あたりの平均収益 = 顧客から得られる収益

例えば、TAMに関するデータが概数値の場合は、SAMやSOMの市場規模から計算し、そのデータをもとにTAMを算出すると、計算結果を実態に近づけられるでしょう。

TAM・SAM・SOMを算出するアプローチは、トップダウン分析とボトムアップ分析の2つに大きく分けられます。実際にはどのように計算するのか、以下で解説します。

トップダウン分析

トップダウン分析(トップダウンアプローチ)は、一番大きな市場規模からTAM・SAM・SOMを計算する方法です。マクロな視点で市場分析を行うため、基本的には「TAM→SAM→SOM」の流れでそれぞれの規模を計算します。

トップダウン分析では政府統計データやリサーチ会社が公開・販売しているデータを活用できますが、情報が古すぎると市場規模を見誤ります。そのため、様々な資料に目を通した上で、できるだけ最新のデータであることを確認しましょう。

また、自社の事業と関連するデータであっても、調査方法や調査対象、市場カテゴリーの分け方によって結果は変わります。データの細かなニュアンスの違いには注意が必要です。

ボトムアップ分析

ボトムアップ分析(ボトムアップアプローチ)は、潜在ニーズから市場規模を計算する方法です。ミクロな視点から分析をするため、主にSAMやSOMの算出に使われます。

潜在ニーズを調査する手段としては、顧客へのアンケートやヒアリングがあります。顧客層を特定できれば顧客数が推定でき、それに単価や販売数などを掛け合わせて、SAMやSOMを算出します。

ボトムアップ分析では、アンケートやヒアリングから正しいデータを得る必要があります。回答に迷う質問や、人によって解釈が異なる質問が含まれると、データと実態がかけ離れてしまうことがあるので注意が必要です。

フェルミ推定

フェルミ推定は、TAM・SAM・SOMを計算する際にも利用することができます。判明しているデータと分からない値を組み合わせて計算する手法で、分からない値については、これまでの実績や経験を当てはめ概算値を算出します。

例えば、あるプロダクトの国内顧客数が分からない場合は、海外のデータや類似している業界のデータなどを参照して、大まかな顧客数を設定します。ただし、フェルミ推定の計算結果には誤差があるため、必要に応じて仮説検証を行い、データをブラッシュアップすることが重要です。

基本的にはトップダウン分析・ボトムアップ分析での算出が望ましいですが、特にデータが少ない分野では、フェルミ推定が必要になる場合もあります。

TAM・SAM・SOMを活用するポイント

TAM、SAM、SOMを効果的に活用することで、事業の成長可能性を評価し、投資判断や経営戦略の策定に役立てることができます。しかし、これらの指標を正しく理解し、適切に活用するためには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。

以下では、各指標の定義を明確にし、事業フェーズや業界特性に応じた重視すべき指標の選定方法について解説します。

1.各指標の定義を明確にする

TAM、SAM、SOMの各指標の定義が混同されると、正確な分析結果を得られない可能性が高まります。TAMは市場全体の最大規模を示すのに対し、SAMは企業が実際にアプローチ可能な市場を示します。また、SOMはその中で企業が獲得できる実際の市場規模を表します。

このように、指標の定義が不明確なまま分析を進めると、誤った戦略を立てるリスクが増大します。例えば、SAMやSOMの範囲内でしか事業が拡大できないことが分かっている状況で、TAMを基に成長戦略を描いたとしても、期待した成長は達成できないことの方が多いでしょう。

したがって、各指標を明確に定義し、混同を避けることが重要です。これにより、より正確な市場分析が可能となり、戦略の精度が向上します。

2.事業フェーズから重視する指標を選ぶ

事業フェーズによって、TAM、SAM、SOMのどれを重視すべきかは異なります。スタートアップ段階では、市場全体のポテンシャルを把握するために、まずはTAMを精査することが重要です。これにより、事業の成長可能性を見極めることができます。

次に、成長段階では、SAMに注目し、実際にアプローチ可能な市場を評価することで、リソースの最適配分を行うことが求められます。競争環境が成熟した段階では、SOMを重視し、競争優位性を維持するための戦略を立てることが重要です。

このように、事業フェーズに応じて重視する指標を選ぶことで、より効果的な戦略を策定し、持続的な成長を実現することが可能になります。

3.業界特性から重視する指標を選ぶ

事業フェーズと同様に、業界特性によっても重視する指標は変わります。例えば、成長業界ではTAMを重視し、市場の拡大可能性を探ることが重要です。これにより、新たなビジネスチャンスを見つけることができます。

一方、成熟した業界ではSAMが重要で、競争が激化する中で、実際に獲得可能な市場を評価することが求められます。規制されやすい業界では、SOMを重視し、規制の影響を考慮した上で、実際に獲得できる市場規模を把握することが重要と言えるでしょう。

このように、業界特性に応じて重視する指標を選ぶことで、より適切な戦略を立てることができ、競争力を高めることが可能になります。

TAM・SAM・SOMの計算例

TAM・SAM・SOMの活用方法は、企業の計算例を見るとイメージがつかみやすくなります。以下ではIR資料などで公開されているTAM・SAM・SOMの計算例を紹介します。

労働市場の変化に合わせてTAMを拡大/クラウドワークス

株式会社クラウドワークスは、業務委託の案件をウェブ上で受注・発注できるクラウドソーシングサービスを手がける企業です。本サービスでは当初、18兆円の「フリーランス市場」がTAMに設定されていました。

しかし、近年では派遣とフリーランスの市場が融合したり、正社員でも副業・兼業をする人材が増えたりしたことで、労働市場が大きく変化しています。これを受けて、クラウドワークスは対象市場を大幅に拡張、2023年9月期通期決算説明資料によれば、TAMの総額を、民間の給与総額である225兆円に設定しています。

さらに、2024年9月期通期決算説明資料では、今後さらに成長するDX市場が、2030年には31.3兆円規模に拡大するという見通しを立て、新たに参入することを表明しています。

現在、クラウドワークスが新たに取り込んでいる対象市場は以下のように整理できます。

1.派遣市場(フリーランスの活用や併用が増加)

2.正社員市場(副業解禁によりサービスの利用者が増加)

3.コンサル/BPO市場(転職・人材紹介のニーズに対応)

4.DX市場(DX人材の人手不足を補う)

参考:クラウドワークス「2023年9月期通期決算説明資料」

参考:クラウドワークス「2024年9月期通期決算説明資料」

年平均成長率からTAM・SAMを試算/ABEJA

株式会社ABEJAは、デジタルプラットフォーム事業を展開している企業です。国内DX市場は急速に拡大し、将来の予測が難しい状態ですが、同社は明確なTAM・SAMを設定しています。

TAM:2026年度時点で15兆4,979億円

SAM:2025年度時点で6兆5,194億円

上記の他、2021年からの年平均成長率を試算している点も、この事例で参考になるポイントでしょう。TAMは2021年度から2026年度にかけて年5.9%、SAMは2021年度から2025年度にかけて年15.3%のペースでの成長が試算されています。

同社は拡大するTAMやSAMに合わせて、顧客基盤の拡大やABEJA Platformの拡充などの施策を予定しています。

参考: ABEJA「事業計画及び成長可能性に関する事項」

参考: ABEJA「業務ハイライト」

国土交通省のデータをもとにトップダウン分析/Arent

株式会社Arentは、主に建設分野でのDXを支援している企業です。同社は建設業界におけるIT投資額を基準として、TAM・SAM・SOMを以下のように試算しています。

TAM:約8,000億円(建設投資に占める、建設IT投資の割合から試算)

SAM:約4,400億円(建設IT市場に占める、建設大手のIT市場シェアから試算)

SOM:約440億円(建設大手のIT市場に占める、売上想定シェアから試算)

分かりやすいトップダウン分析で各市場が試算されており、データについては国土交通省や国内経済メディアのものが参照されています。また、同社は試算結果を踏まえて、強みを活かした成長戦略のロードマップを作成しています。

参考: Arent「2024年6月期第2四半期決算説明資料」

参考: Arent「財務ハイライト(連結)」

新規事業の計画のためにTAM・SAM・SOMを計算しよう

新規事業の将来性や成長性を測る上で、TAM・SAM・SOMは有用な指標です。正しいデータを活用すれば、実態と近い市場規模を計算できるため、収益性を見誤るようなリスクを抑えられます。

ただし、適切ではないデータを参照すると、正しい分析結果を得ることができません。最新のデータが必要になる点にも注意して、TAM・SAM・SOMを活用した新規事業の計画を立ててみましょう。

関連記事

スタートアップスタジオとは? 起業のためのリソースを調達できる仕組みと国内事例

PLGとは? SLGとの違いやメリット・デメリット、成功させる5つのポイントを解説

5W1Hとは? ビジネスで役立つ基本的なフレームワークを学ぶ

ビジネスモデルキャンバスの作成方法とは? 9つの構成要素と参考事例を紹介

Go to Market戦略とは? 市場進出を成功させる7つのステップと指標を紹介