2024年4月から働き方改革関連法のいくつかが建設業界にも適用された影響で、いま建設業界は「2024年問題」に直面しています。具体的には時間外労働の上限規制が始まり、多くの企業は就労環境を是正する必要に迫られました。

建設業が安定した経営基盤を築くには、どのような施策を進めればよいでしょうか。本記事では、建設業における2024年問題の概要や、時間外労働の上限規制で変わったポイント、必要になる施策などを紹介します。

建設業の2024年問題とは?「時間外労働の上限規制」が開始

建設業の2024年問題とは、2024年4月に建設業にも適用された働き方改革関連法により、企業がさまざまな対応を求められるようになった状況を指します。変更点はいくつかありますが、大まかには「時間外労働の上限規制」が定められた影響で、雇用主に就労環境を見直す必要が生じました。

もともと時間外労働の上限規制は、大企業を対象に2019年4月から施行されたルールです。翌年には中小企業にも適用されましたが、建設業については深刻な人手不足に直面していたため、5年間の猶予措置が設けられていました。

2024年4月からはこの猶予措置がなくなり、建設業でも時間外労働の上限規制を守ることが原則になったため、次のような働き方ができなくなっています。

・36協定(サブロク協定)で定めた以上の時間外労働や休日労働

・法令での上限を超えた時間外労働や休日労働(※労使協定を結んでいても禁止)

・必要な届出をしない状態での時間外労働や休日労働

参考:厚生労働省「建設業 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」

特に現場作業が多い建設業は、従業員一人ひとりの労働時間が工事の進捗や納期に大きく影響するため、制度変更に伴う状況の変化をきちんと把握することが重要です。

時間外労働の上限規制で変わったポイント

時間外労働の上限規制により、建設業界はどのような対応に迫られるでしょうか。以下のポイントは、2024年4月からの変更点をまとめたものです。

1. 通常の時間外労働は「月45時間・年360時間」が上限になる

2. 特別条項でも一定時間を超えると違法になる

3.「月45時間」を超えられるのは年間6ヵ月まで

4. 災害等からの復旧・復興は一部規制が適用されない

5. 違反事業者は罰則の対象になる

ここからは各ポイントに分けて、従来からの変更点を詳しく解説します。

1. 通常の時間外労働は「月45時間・年360時間」が上限になる

時間外労働の上限は、原則として「月45時間・年360時間」になります。臨時的な特別の事情に該当しない限り、この上限を超えて労働させることはできません。

臨時的な特別の事情とは、予見できないトラブルやクレームなどによって、大幅に業務が増加するようなケースです。このような業務のうち、時間外労働の延長期間が6ヵ月を超えないものについては、事前の手続きによって特別条項が適用されます。

<臨時的な特別の事情の例>

・予期せぬ難しい納期変更が生じた場合

・大規模なクレームが発生した場合

・予期せぬ重大な機器トラブルが生じた場合 など

予期できるトラブルやクレーム、繁忙期による業務量の増加などは、臨時的な特別の事情には含まれない可能性があるので注意してください。

2. 特別条項でも一定時間を超えると違法になる

臨時的な特別の事情で特別条項の適用が認められる場合でも、雇用主は下記の条件を守る必要があります。

【1】時間外労働が年720時間以内であること

【2】「時間外労働+休日労働」が月100時間未満であること

【3】「時間外労働+休日労働」が、2~6ヵ月の平均で80時間以内であること

上記の【2】と【3】については、一般条項(特別条項なし)でも守ることが原則です。たとえば、2025年1月の時間外労働が40時間の場合に、同月の休日労働を60時間以上にすることはできません。

3.「月45時間」を超えられるのは年間6ヵ月まで

特別条項の適用が認められる場合でも、時間外労働が月45時間を超えられるのは年間6ヵ月までです。ほかの月の時間外労働を減らしても、年間7ヵ月以上にわたって上限を超えることは禁止されています。

<法令違反になるケース>

・1月から7月まで、時間外労働が月45時間を超えた

・1月から3月と、9月から12月まで時間外労働が月45時間を超えた

・45時間超の時間外労働は年間6ヵ月だったが、ほかの制限(年間720時間超など)を超えた

上記のようなケースに該当しないように、雇用主は各従業員の年間労働時間を管理する必要があります。

4. 災害等からの復旧・復興は一部規制が適用されない

時間外労働の上限規制は上記のとおりですが、自然災害など避けることのできない事由がある場合は、下記の規制が適用されません。

・「時間外労働+休日労働」が月100時間未満であること

・「時間外労働+休日労働」が、2~6ヵ月の平均で80時間以内であること

<災害時等における法的な解釈>

引用:厚生労働省「労働基準法第33条(災害時の時間外労働等)について」

災害その他避けることのできない事由により臨時に時間外・休日労働をさせる必要がある場合においても、例外なく、36協定の締結・届出を条件とすることは実際的ではないことから、そのような場合には、36協定によるほか、労働基準法第33条第1項により、使用者は、労働基準監督署長の許可(事態が急迫している場合は事後の届出)により、必要な限度の範囲内に限り時間外・休日労働をさせることができるとされています。

労働基準法第33条第1項は、あくまで避けることのできない状況を想定した規定であるため、雇用主は厳格に運用することが求められます。

5. 違反事業者は罰則の対象になる

建設業が時間外労働の上限規制に違反すると、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科される可能性があります(労働基準法第119条)。また、36協定が未締結である場合や未届出の場合に違法な時間外労働をさせたことについても、同様の罰則が設けられています。

違反事業者は罰則の対象になるだけではなく、社会的な信用を失うため、取引先との関係や採用活動などにも悪影響が生じるかもしれません。

参考:デジタル庁「労働基準法 | e-Gov 法令検索」

時間外労働の上限規制で必要になる手続き

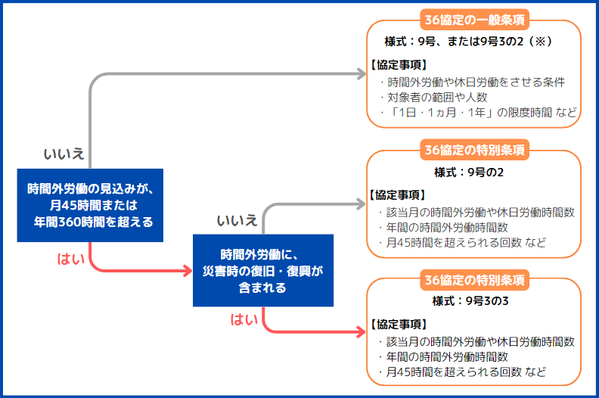

上限規制を超える時間外労働や休日労働が発生する場合は、対象の従業員と36協定を締結したうえで、事業所を所轄する労働基準監督署への届出が必要です。状況次第で36協定の内容が変わるため、まずは予定している時間外労働の内訳と必要になる事由を整理しましょう。

下の図は、36協定における様式や協定事項をまとめたものです。

画像は厚生労働省の資料を参考に編集部にて作成

予測できない災害などの影響で、36協定で定めた限度時間を超える場合は、「労働基準法第33条第1項」の届出も必要になります。

建設業の2024年問題を解決するための代表的なDXサービス

建設業の2024年問題を解決するには、業務効率化や勤怠管理の徹底などが必要です。これらの施策を推進する有効な手段として、DXサービスの活用は有効な選択肢になるでしょう。

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術で従来の業務プロセスなどを変革し、自社の生産性や効率を高める取り組みです。実際にどのような方法があるのか、以下では2024年問題の解決につながる代表的なDXサービスを紹介します。

スケジュールやタスクの管理ツール

参考:株式会社シーエーシー 『BUILD BOARD』

従業員全体の労働時間を減らしつつ、従来と同じ作業量をこなすには、最適な人材配置を実現する必要があります。特に無駄な待ち時間が発生しやすい現場では、スケジュールやタスクを管理できるDXツールが有効になるでしょう。

主な選択肢としては、建設業界に特化したビジネスチャットや、スケジュールを映し出す屋外ディスプレイなどがあります。そのほか、予定に合わせて工程表を更新できるツールや、スマートフォンでつかえるWebカレンダーも進捗管理に役立ちます。

株式会社シーエーシーは、工事に関わる施行会社などを必要に応じて簡単に招待できる搬入日程調整ツール『BUILD BOARD』を提供しています。『BUILD BOARD』は工事現場やプロジェクトごとに見やすいカレンダーを作成できるツールです。

作成したカレンダーにはスマートフォンから簡単にアクセスでき、更新時にはメールでの通知が届きます。急な予定変更もリアルタイムで共有できるため、余計な待ち時間や作業を省く効果が期待できます。

>>搬入日程調整ツールBUILD BOARD(ビルドボード)公式サイト

現場状況をリアルタイムで監視するツール

出典:PRTIMES 建設現場の状況共有を効率化する「RICOH360 Projects」を提供開始

現場にカメラを設置し、リアルタイムの状況を動画や画像で共有するようなツールも業務効率化につながります。株式会社RICOHが開発した『RICOH360 Projects』は、360度画像で現場を撮影しクラウド上で共有します。これにより、進捗管理や情報共有を行い作業の効率化を測ります。

また、現在では図面と現場状況を紐づけたり、写真付きの報告書を作成できたりするDXツールも登場しています。前述のビジネスチャットなどと併用すると、管理者が安全や品質面での指摘をスムーズに共有するような使い方も可能です。時間外労働が増えることによる事故リスクを防ぐ意味でも、現場の監視体制を整えることは重要になります。

生体認証やログインで勤怠管理するツール

近年では、生体認証やシステムへのログインで打刻できる勤怠管理ツールも登場しました。ほかにもLINEやGPSに対応しているなど、従業員の行動と紐づけた勤怠管理が可能になっています。

打刻以外の機能も充実しており、別のシステムとの連携で給与計算まで行ったり、法改正に応じた自動アップデートが行われたりするツールもあります。収集した勤怠データの活用を踏まえて、さまざまな業務に役立つ勤怠管理ツールを探してみましょう。

法改正を成長のチャンスに! DX化が成功のカギ

建設業の2024年問題は、時間外労働の上限規制により、業界全体が効率的な働き方を求められる転換点となっています。従来の長時間労働を前提とした体制を見直し、生産性向上や労務管理の強化が急務です。これに対応する有効な手段の一つがDXの活用です。

特に、スケジュール管理や現場監視などのツールを導入することで、作業の無駄を削減し、業務効率を大幅に向上できます。例えば『BUILD BOARD』は、工事現場のスケジュール調整を可視化し、関係者間の連携を円滑にすることで、待機時間の削減や業務の最適化に貢献します。

これからの建設業界に求められるのは、限られた人員で最大限の成果を生み出す環境整備です。DXを活用し、法改正を成長のチャンスへと変えていきましょう。

関連記事

・BUILD BOARD事業責任者インタビュー 「自腹であってもやりたいか」 SaaSビジネス立ち上げのプロが問う、事業開発の第一歩

・揚重・資材・機材搬入管理システムとは? 3つの導入効果とサービスの選び方

・同僚が新規事業のパートナー。シナジーを最大化する“社内コラボ”とは