センサーやIoTの進歩により、現在ではビジネスに関する膨大なデータを収集できるようになりました。AIとの組み合わせでデータ解析をする企業も増え、リアルタイム性やセキュリティ強化へのニーズも高まっています。

リアルタイム制やセキュリティ強化は従来のクラウドAIでは対応が難しいケースもあることから、近年では「エッジAI」に注目が集まっています。本記事では、エッジAIの仕組みや導入効果、課題も含めた将来性について解説します。

エッジAIとは?

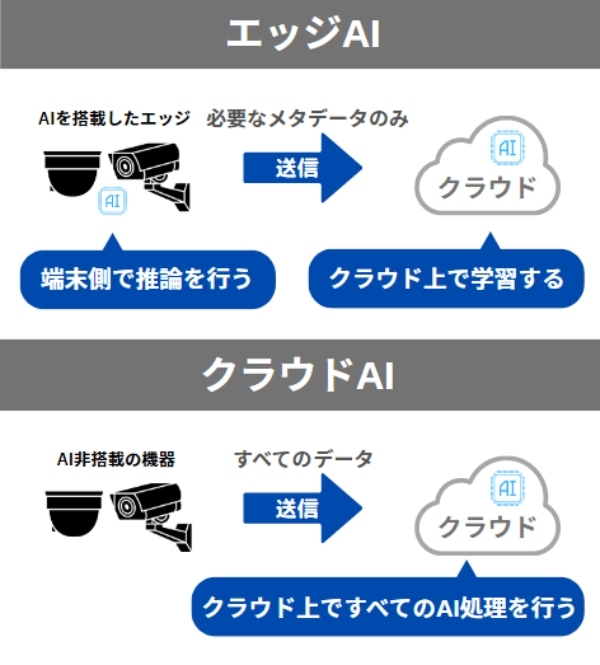

クラウドAIはデータをクラウドに送信しクラウド上でAI処理を行う

「エッジAI」とは、システムの末端デバイスに、AI処理機能を搭載したものです。例としては、AIを搭載したカメラやドローン、産業用ロボットなどがあり、すでに様々な業界での実用化が進められています。

一方で、AI非搭載の機器で収集したデータをクラウドに送信し、クラウド上でAI処理を行うシステムは「クラウドAI」と呼ばれています。

エッジAIの特徴は、リアルタイムに近い速度でデータを処理できることと、クラウド上や通信中の情報漏えいを防ぎやすいことです。また、データ収集用のデバイスと解析をするAIの距離が近いため、システム構成をシンプルにできるという特徴も備えています。

「エッジコンピューティング」から派生した用語

エッジAIの基になった技術には、「エッジコンピューティング」と呼ばれるものがあります。エッジコンピューティングとは、従来はクラウド上などで行っていたデータ処理を、データ収集用のデバイスに近い機器(エッジ)で行うシステムです。

例えば、エッジにあたるセンサーが工場内の振動をデータ化し、異常を検出したら専用のデバイスがアラートを発動するような製品があります。

エッジコンピューティングには、リアルタイムに近いデータの処理能力や通信コストの削減効果があることから、DXの一環として幅広い分野で活用されてきました。エッジAIは、このエッジコンピューティングにAIを応用したシステムになります。

エッジAIで実現できるソリューション

末端デバイスでデータ処理を行うエッジAIは、リアルタイムに近いAI処理が可能です。また、AIが抽出・解析したメタデータのみをクラウドに送信することで、セキュリティの向上や通信量の軽減も実現できます。

ここからは例を挙げて、エッジAIで実現できるソリューションを3つ紹介します。

<エッジAIで実現できるソリューション>

1. エッジAIカメラで品質や安全性の向上

2. センサーとの組み合わせで異常を検知

3. GPSによるナビゲーションで省人化

1. エッジAIカメラで品質や安全性の向上

カメラにAIを搭載すると、大量の画像データをリアルタイムで解析するシステムを構築できます。現場の管理者と同じように、AIが状況に合わせた判断を即座に行うため、工場での検品作業や危険物の検知などに役立ちます。

<エッジAIとカメラで実現できるソリューションの例>

・不良品や欠品の迅速な発見

・食品の劣化状態を予測

・建設現場での転倒や危険物接近の検知

・店舗での24時間リアルタイム監視(万引きや不審者など)

上記のほか、店舗内の客数をカウントしたり、人間の表情から感情を解析したりなど、AIを搭載したカメラ(エッジAIカメラ)はすでに様々な活用方法が模索されています。

2. センサーとの組み合わせで異常を検知

音声や振動などを感知するセンサーも、エッジAIの活用が進んでいるデバイスです。センサーにAIを搭載すると、取得したデータから異常値を解析できるため、設備故障などのリスクをすばやく察知できます。

<エッジAIとセンサーで実現できるソリューションの例>

・設備の異常音を検知し、部品の交換時期を予測(音声センサー)

・構造物や建築物の振動状態から、損傷の度合いやリスクを予測(振動センサー)

・ドローンやロボットにおける姿勢制御の自動化(加速度センサー、ジャイロセンサー)

・気象データを基に、農作物の管理を時間問わず調整(温度センサーや湿度センサー)

上記のほか、電流センサーで工具の安全状態を監視したり、触覚センサーで産業用ロボットの動きを制御したりする活用方法も考えられます。

3. GPSによるナビゲーションで省人化

対象物の位置情報を取得するGPS機器でも、エッジAIの活用が進められています。位置情報をリアルタイムで解析すると、配送ルートの構築や車両の稼働状況の把握・調整が可能になるため、人手不足の解消につながる使い方も可能です。

<エッジAIとGPSで実現できるソリューションの例>

・道路の混雑状況などから、最適な配送ルートをリアルタイムで構築

・作業員や機器の稼働状況(位置)から、効率的な配置をAIが提案

・農業機器にGPS機能とAIを搭載し、収穫や肥料の散布などを自動化

エッジAIは単一の末端デバイスだけではなく、複数の末端デバイスが連携して動作するものもあります。例えば、自動車の自動運転では、カメラやセンサー、GPS機器から得たデータを瞬時に解析し、状況に合わせてハンドル操作やアクセルの調整が行われます。

エッジAIの活用事例

企業が導入するエッジAIは日々進化しており、現在では多様なシステムが開発されています。ここでは、エッジAIや関連技術の事例、開発が進められている最先端のシステムを紹介します。

<主な業界で使われているエッジAIや関連技術の事例>

1.異常検知や作業工数のリアルタイム解析/製造業界

2.在庫管理や自動発注/物流業界

3.リアルタイムのバイタル解析/医療業界

4.リモートモニタリングによる異常検知/介護業界

5.侵入検知や施工ロボット/建設業界

6.顧客行動の分析/小売業・飲食業

1.異常検知や作業工数のリアルタイム解析/製造業界

製造業の生産現場では、機械や製造ラインの異常検知にエッジAIが使われています。

例えば、音声認識に対応したセンサーを活用すると、機械の動作音やモーターの駆動音などから不具合を検知することが可能です。早い段階で機械を止めれば、突発的な事故を防いだり、不要な摩耗などを減らしメンテナンス費用を抑えたりすることができます。音声のほか、電流や温度で異常を検出できるシステムも存在します。

株式会社シーエーシーが開発した『OCTOps』も、異常検知に活用できるシステムです。『OCTOps』はエッジ機器上でAIを稼働させるプラットフォームで、異常検知の他にも作業員の滞留時間から作業工数をリアルタイムで解析したり、製品の外観検査をしたりするAIアプリケーションが用意されています。

様々なエッジ機器と組み合わせたり、現場独自のAIアプリケーションを開発したりできるため、製造プロセスで課題を抱えている企業は導入を検討してみてください。

参考:株式会社シーエーシー CAC、製造業の現場などを効率化するAI導入・運用プラットフォーム「OCTOps」を提供開始

2.在庫管理や自動発注/物流業界

物流業では、リアルタイムで在庫管理を行うエッジAIが開発されています。

例えば、ビーコア株式会社はカメラが認識しやすいマーカーを活用し、エッジAIカメラがモノの動きを常に追跡するシステム『モノ常時管理システム』を開発しました。エッジAIカメラには、パナソニックの研究開発部門から発足したVieureka株式会社の『Vieureka』が使用されています。

モノ常時管理システムを導入すると、倉庫内の空いたスペースに対象物を置くだけで、入庫から出庫までのデータが自動的に記録されます。物体の移動データはクラウドに共有され、システムの管理画面ですぐに確認できるため、探している在庫をスムーズに見つけられます。

また、物流業では棚卸作業を自律的に行うドローンや、トラックの積み荷状況を解析できるカメラ・センサーも開発されています。フォークリフトや搬送用ロボットなどにAIを搭載し、積み上げなどの大がかりな作業をサポートするものもあります。

3.リアルタイムのバイタル解析/医療業界

医療現場にエッジAIを導入すると、患者の健康状態をリアルタイムで把握することや、異変の早期発見などにつながります。2024年10月には大阪公立大学を中心とする研究グループが、絆創膏のような柔軟性がある『エッジAI型センサパッチ』を開発しました。

本センサパッチは皮膚表面から収集したバイタル情報を、無線通信でスマートフォンに送信できるエッジ機器です。リザバーコンピューティング※の活用により、常に変動するバイタル情報をリアルタイムで解析しつつ、その解析結果を常時表示できるシステムが構築されています。

※時系列のデータ処理に適した機械学習の手法。

参考:大阪公立大学 エッジAI型センサパッチの開発にはじめて成功~未病の早期発見に向けた遠隔医療・遠隔見守りへの貢献に期待~

他にも医療業界では、様々な現場でエッジAIの利活用が模索されています。海外でも研究開発は進められており、2024年2月にはカリフォルニア大学発のAI搭載ロボットが、6針の縫合手術に成功しました。

現状は実用化に至る精度ではありませんが、将来的には外科医の負担を和らげるパートナーになることが期待されます。

参考:MIT Tech Review AIロボットが縫合技術を習得、6針縫うことに成功

4.リモートモニタリングによる異常検知/介護業界

出典:PRTIMES エッジAI×骨格検知システムで、介護/工事現場のリスクを0.2秒で通知

予期せぬトラブルが多い介護業界では、被介護者の生活を見守るエッジAIが活用されています。例えば、株式会社シーエスコミュニケーションが開発した『エッジAI・危険検知サービス』は、人の転倒や危険姿勢を最短0.2秒で検知するシステムです。

プライバシーにも配慮しており、AIによる骨格検知技術とエッジ機器を組み合わせて、危険に関わる情報だけを検知する仕組みを実現しました。介護施設以外でも、同じようなトラブルが起こり得る工場や建築現場への活用も見込まれています。

参考:株式会社シーエスコミュニケーション エッジAI×骨格検知システムで、介護/工事現場のリスクを0.2秒で通知

また、2022年5月にはNECプラットフォームズが、トイレの便座下に設置できる排泄検知ユニットを開発しました。本システムは、被介護者の排泄や長時間着座などを自動検知することで、職員の付き添いを最小限に抑えるためのエッジAIです。

参考:NECプラットフォームズ NECプラットフォームズ、エッジAIを用いて自動で排泄検知・通知する介護施設向けシステムを販売 : プレスリリース

5.侵入検知や施工ロボット/建設業界

建築業界では、様々なタイプのエッジAI機器や関連システムが開発されています。

例えば、EDGEMATRIX株式会社は、NTTドコモなどから10億円規模の出資を受けて、映像エッジAI専用のプラットフォーム『EDGEMATRIX®』を開発しました。本プラットフォームでは危険領域に侵入した人を検知し、注意喚起を行うシステムを実装できます。

参考:NTTコミュニケーションズ 映像エッジAIプラットフォーム EDGEMATRIX®

2024年7月には、株式会社テムザックが『システム天井施工ロボット』のプロトタイプを発表しました。4つの工程を担当する6台のAIロボットが開発され、それぞれがTバーの組み上げや釣りボルト施工といった役割を担います。

出典:PRTIMES 世界初! エッジAIを搭載し“群れ”として働く「システム天井施工ロボット」

各ロボットは自ら状況を認識・判断するだけではなく、工程間の連携を図ることも可能です。上流工程ロボットが共有したリアルタイムの施工情報をもとに、下流工程ロボットが作業内容を調整するシステムが組まれています。

参考:株式会社テムザック リリース|世界初! エッジAIを搭載し“群れ”として働く「システム天井施工ロボット」

6.顧客行動の分析/小売業・飲食業

カメラ自体にアプリケーションの実装することもできる

出典:PRTIMES セーフィー、エッジAIカメラ「Safie One」の販売を開始

小売業や飲食業では、防犯や店舗運営の課題解決に役立つようなエッジAIが開発されています。

例えば、セーフィー株式会社が開発した『Safie One』は、暗闇でも人間だけを素早く検知するエッジAIカメラです。業務課題の解決につながるAI映像解析アプリケーションも提供されており、有料オプションの「AI-App 人数カウント」では出入口の通過人数や滞留が多いエリアなどを解析できます。

参考:セーフィー株式会社 Safie One かしこくなるAIカメラ(エッジAI搭載)│クラウド録画サービスSafie(セーフィー)

ソニーセミコンダクタソリューションズが提供する『AITRIOS』も、実店舗の課題解決に貢献するエッジAIシステムです。同社が提供するビジョンセンサーなどとの連携により、棚上在庫の管理や販売方法の解析が可能になります。

参考:ソニーセミコンダクタソリューションズグループ AITRIOS

7.収穫物や個体数のカウント/農業・漁業

第一次産業の農業や漁業でも、エッジAIの研究開発が進められています。

わかりやすい例としては、栽培した野菜や果物、生け簀内の魚をカウントするようなシステムがあります。2025年1月には、ソフトバンク株式会社と米国Aizip社の共同開発によって誕生した『オンデバイス機械学習アプリケーション』が、世界最大級のテクノロジー見本市「CES」でInnovation Awardを受賞しました。

本アプリは、スマートフォンなどのエッジ機器に搭載することで、魚の尾数を自動でカウントするシステムです。

参考:ソフトバンクニュース エッジAIで養殖産業をサポートする最新技術が、国際的なアワード「CES Innovation Awards®」を受賞

エッジAIが直面する課題

エッジAIはクラウドAIの上位互換ではなく、それぞれに強みと弱みがあります。ここからは導入時の注意点として、エッジAIが直面する2つの課題について解説します。

処理能力がデバイスに左右される

クラウドAIに比べると、エッジAIが搭載される端末の処理性能には制限がかかります。例えば、高性能なプロセッサ(CPUやGPUなど)を搭載していない機器では、大規模なデータ処理や高度なAIモデルへの対応が難しくなる可能性があります。

特にリアルタイム性が求められる現場では、処理遅延が生じないシステムを組むことが重要です。導入前には必要な要件を整理し、ハードウェアに求められる性能を十分に検討しましょう。

管理や運用が複雑になりやすい

エッジAIは端末ごとの管理が必要になるため、運用面で手間がかかることもあります。

例えば、メンテナンスやアップデートが必要になった場合は、端末ごとに個別対応が求められます。対応する人材も必要になるため、特に設置台数が多いケースや遠隔地に設置するケースでは、システム全体の一括管理が難しくなるかもしれません。

管理・運用の手間を抑えるには、設置方法を慎重に検討することが重要です。設置場所を工夫して台数を減らしたり、メンテナンスがしやすい現場にのみ導入したりなど、自社に合った方法を模索しましょう。

進化するエッジAIのハードウェア

エッジAIの課題を解決する手段として、ハードウェアの開発が進んでいます。ハードウェアの性能が向上すると、処理速度の向上や機器の小型化が可能になるため、エッジAIの活用範囲はさらに広がることが予想されます。

実際にどのような開発が進められているのか、以下では3つの例を紹介します。

<進化するエッジAIのハードウェア>

1. AIコンピュータの小型化と処理の高速化/NVIDIA社

2. 防水性と防塵性を備えたエッジAIコンピュータ/Neousys Technology社

3. AIに特化したNPUの開発/産総研・Arm社

1. AIコンピュータの小型化と処理の高速化/NVIDIA社

米国の半導体メーカーのNVIDIA社が開発した『Jetson Nano』は、70×45mmの小型AIコンピュータです。1秒あたり最大で5,000億回(0.5TOPS)の演算処理能力を備えており、5~10Wの省電力で物体検知・音声処理・画像分類などの並列処理を行えます。

参考:NVIDIA最新 AI パワーをエッジ デバイスにもたらす Jetson Nano

より高度な処理を行うAIコンピュータとして、NVIDIA社は「Jetson AGX Orin」も提供しています。消費電力は15~75W程度になりますが、Jetson AGX Orinは1秒あたり最大275兆回(275TOPS)の演算機能を備えているため、自律走行搬送ロボットなどの高負荷なタスクにも対応できます。

参考:NVIDIA 次世代ロボティクス向け Jetson AGX Orin

2. 防水性と防塵性を備えたエッジAIコンピュータ/Neousys Technology社

台湾の『Neousys Technology社』が開発した「NRU-170-PPCシリーズ」は、過酷な現場でも耐えうる防水性と防塵性を備えたエッジAIコンピュータです。このシリーズの製品はIP66(※異物侵入に対する保護等級)に準拠しており、農場などの屋外環境でも安定したAI処理が可能になります。

耐震性や耐衝撃性の面でも、NRU-170-PPCシリーズは米国国防総省が制定したMIL規格(MIL-STD-810H)に準拠。作業員が現場でシステムの調整ができるように、機器本体には10.1インチのタッチパネルも搭載されています。

参考:Neousys TechnologyIP66 10.1" NVIDIA® Jetson Orin™ NX/ Nano AI Panel PC | NRU-171V/172S-PPC

3. AIに特化したNPUの開発/産総研・Arm社

ハードウェアの処理性能を高める策としては、「NPU(Neural Processing Unit)」の開発が進められています。

NPUはAIに特化したプロセッサで、2024年には国立研究開発法人の産業技術総合研究所(AIST)が、実行した乗算結果をメモリに保存できるチップを開発しました。この仕組みにより、多くのリソースを消費する乗算処理が「データの読み出し」に置き換えられるため、AI処理の大幅な高速化が見込まれています。

海外でもNPUの開発は進んでおり、2024年4月には米国のArm社が「Arm Ethos-U85 NPU」を発表しました。本プロセッサは前世代比で4倍(最大4TOPS)の性能を持ち、電力効率も20%向上しています。同社が開発したCPU(Cortex-A CPU)との連携により、省電力で高速処理ができるシステムの導入が可能になります。

参考:Arm、エッジAIを加速する最新世代のEthos-U NPUと新しいIoTリファレンスデザイン・プラットフォームを発表 – Arm®

エッジAIの将来性

米国の調査会社であるFortune Business Insightsによると、エッジAIの世界市場規模は2023年時点で200億米ドルを超えています(推定値)。2032年には約2,700億米ドルに達すると予測されており、その場合の年平均成長率(2024年からの10年間)は33.3%になります。

参考:Fortune Business Insights エッジ AI 市場規模、シェア、成長および世界レポート [2032]

実際にエッジAIの研究開発は世界中で進められており、国内では経済産業省が「次世代エッジAI半導体研究開発事業」を開始しました。2025年度は295億円の予算を活用し、企業などによるエッジAI半導体の研究開発を支援する方針です。

東京大学などの学術機関を含め、様々な企業や団体が協力しながら研究開発を進めているため、エッジAIの進化はさらに加速することが予想されます。

エッジAIの導入計画を立ててみよう

エッジAIの研究開発は世界中で進められており、市場規模も拡大が予測されています。今では遍く普及したスマートフォンのように、2030年代には中小を含む多くの企業が導入しているかもしれません。

課題解決に向けたハードウェアも開発されているため、エッジAIの利便性は今後も高まることが予想されます。時代の変化を先取りできるように、今からエッジAIの導入計画を立ててみてはいかがでしょう。

関連記事

・AIによる動画解析の仕組みとは? 導入するメリット・デメリットを解説

・感情認識AIとは? 人の感情を読み解く革新的技術の仕組みと未来展望

・感情認識AIが世界を変える 様々な分野での活用事例を紹介

・「この業務 生成AI使えます」特化型サービス仕掛け人のバックストーリー